口腔ケア

~能登半島地震の経験から学ぶ~ 避難生活で「口」を守ることの重要性

部長 長谷 剛志 先生

▶はじめに

被災地では、水不足、物品不足により、十分に口腔衛生管理(歯ブラシや入れ歯の洗浄、口の粘膜の掃除、うがいなど)を行うことが困難となる。口腔衛生状態が不良となると、食べることへの影響のみならず感染症のリスクが高まるなど、全身状態へ影響を及ぼす。特に高齢者は口腔衛生状態が不良になりやすく、誤嚥性肺炎を生じるリスクも高い。能登半島地震の経験を基に災害時においても十分な口腔衛生管理を行うために平常時に備えておくべき内容について紹介したい。

▶能登半島地震(震災)が人々へ与えた影響

能登半島地震で被災された方々は、震災のショックや今後の生活への不安等、心身ともに大きなストレスを受けていた。さらに避難所での慣れない生活の中、約3か月間断水が起こり、避難生活に大きな負担をもたらした。

被災された方々100名に対し、断水生活で困ったことについて尋ねたところ、「トイレ」と答えた方が76%で最も多かった。

断水によって使用できなくなったトイレは清潔さが失われ、感染症のリスクが高まった。感染症は発災2週間後にピークを迎え、肺炎や気管支炎などが災害関連死として最も多かった。

また、震災後は口腔トラブルが増加した。震災のストレスによる自律神経の乱れや栄養バランスの偏り、断水により歯磨きや義歯の清掃が不十分となる等の複合的な要因から口腔環境が悪化し、口腔トラブルへ繋がったと考える。

さらに口腔環境が悪化することで食べる力や食欲の減退を引き起こし、低栄養へ繋がる。他にも水分制限による脱水や便秘、調整食の不足、活動量の低下に伴う廃用症候群・フレイル・サルコペニア・オーラルフレイル等、避難生活における問題が次々と確認された。

▶震災後に増える口腔トラブルの内訳とその対策

当院の歯科口腔外科には、「口渇」を主訴とする患者さんが毎年10名程度(1月・2月:2か月間)受診しているが、震災直後は2か月間で64名に急増した。また、「口内炎」を主訴とする患者さんは同期間で例年の2~3倍に、「誤嚥性肺炎」になり歯科での対応が必要になった患者さんは震災後2週間で例年の3倍近くに増加した。ほかにも、避難所生活でのストレスで舌の痛みを訴える患者さん等、震災後に口腔トラブルを抱える患者さんが多数いた。

石川県歯科医師会では独自の調査票を用いて、七尾市内避難所における歯・口腔問題の調査を行った(避難所:16か所、対象:105名)。その結果、29.5%の方々が歯・口腔関連の問題を抱えていた。悩みの内訳として最も多かったのは「口渇」であった。

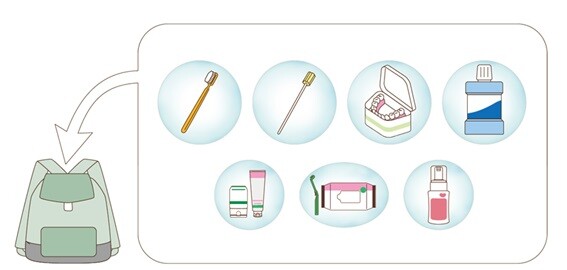

今回の経験から、震災後の口腔トラブルを防ぐために「水を必要としない口腔ケア用品」の充実を図り、避難生活において口腔衛生管理の優先度を低下させないことが重要であると考えた。実際に避難生活で役立った口腔ケア用品は、以下、聞き取り調査(対象:石川県の避難所49か所 -必要とされた口腔ケア支援物資について-)の通りである。 避難所には歯ブラシ類が少なく、液体洗口液のみという場合があり、支援物資で届く歯ブラシも旅行用の使い捨てのものが多いという報告1)があるため、ブラシ類は粘膜清掃も行えるよう毛がやわらかいタイプを準備しておくと良いだろう。また、支援物資は偏りがあるため、「口腔清拭シート」や「口腔ケア用ジェル」は意識的に準備しておくと良いだろう。「口腔清拭シート」は水を使わずに口腔の汚れを拭き取ることが可能な製品である。「口腔ケア用ジェル」は口渇対策となるよう、湿潤成分が含まれているものが望ましい。また、医薬部外品で抗菌成分を有する「口腔ケア用ジェル」は口腔細菌の増殖抑制が期待できる。近年、泡タイプの口腔保湿剤も発売されており、手軽に口腔を保湿したい場合に用いることができる。このように口腔ケア用品は用途に応じて使い分けることが望ましい。また、食料品のようにローリングストックを行いながら日頃から使用しておくと有事の際も使い慣れたものを使用できるので安心である。

避難所には歯ブラシ類が少なく、液体洗口液のみという場合があり、支援物資で届く歯ブラシも旅行用の使い捨てのものが多いという報告1)があるため、ブラシ類は粘膜清掃も行えるよう毛がやわらかいタイプを準備しておくと良いだろう。また、支援物資は偏りがあるため、「口腔清拭シート」や「口腔ケア用ジェル」は意識的に準備しておくと良いだろう。「口腔清拭シート」は水を使わずに口腔の汚れを拭き取ることが可能な製品である。「口腔ケア用ジェル」は口渇対策となるよう、湿潤成分が含まれているものが望ましい。また、医薬部外品で抗菌成分を有する「口腔ケア用ジェル」は口腔細菌の増殖抑制が期待できる。近年、泡タイプの口腔保湿剤も発売されており、手軽に口腔を保湿したい場合に用いることができる。このように口腔ケア用品は用途に応じて使い分けることが望ましい。また、食料品のようにローリングストックを行いながら日頃から使用しておくと有事の際も使い慣れたものを使用できるので安心である。

▶要配慮者用に備える食支援

食料品の支援物資は、パンやカップ麺など比較的短期間で届き易いものもあるが、摂食嚥下障害など特別な配慮が必要な方は配られる食事が食べられない場合がある。また、避難生活においては、調理困難により、適した食事が準備できないことも多い。そのため、要配慮者のための食料品(できれば簡便に準備できるもの)の備蓄も重要である。特に、調整食においてはその方に合ったテクスチャーが必要であるため、食形態ごとに数種類備蓄しておくと良いだろう。

能登地区では病院や高齢者施設の管理栄養士さんを中心に「食力の会」を立ち上げ、35施設の様々な調整食のメニューを食形態マップに統一しており、調整食の名称やテクスチャーを共通認識で把握することができる。今回の能登半島地震においても食形態マップを活用することで摂食嚥下障害の方の食支援を適切に行うことができた。

引用

1) 猪原 健, 他: 老年歯学,33(3); 2018: 378-380